Bédélia

自転車か飛行機か。いや自動車だ!

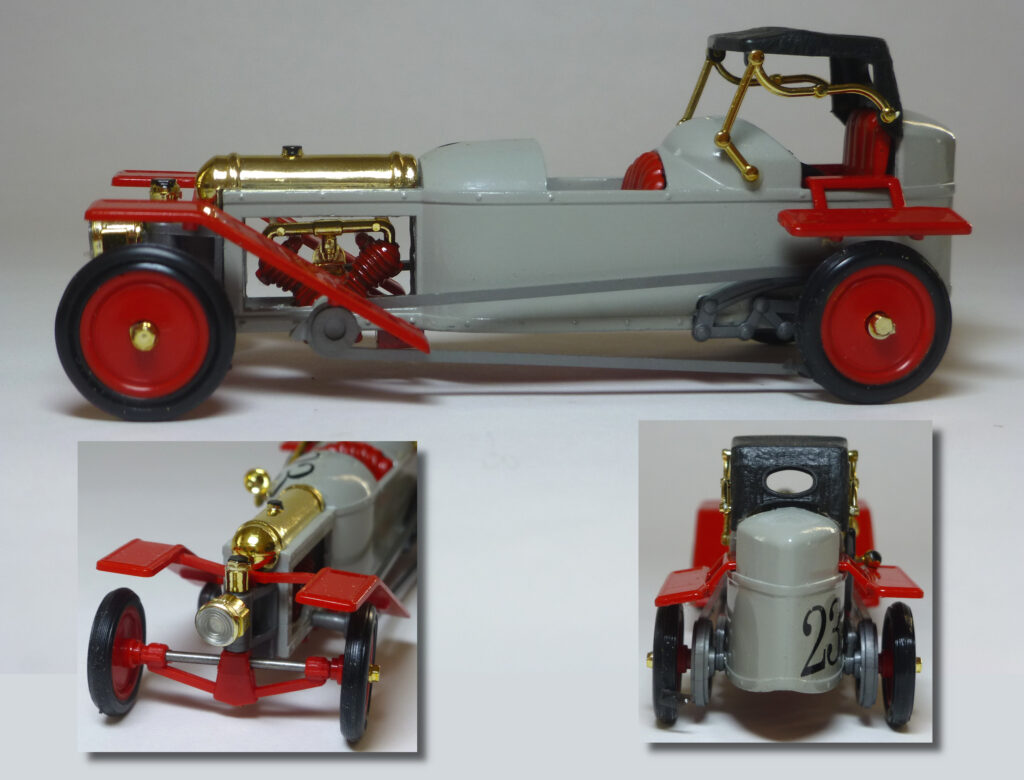

丸見えのエンジンに一つ目のヘッドライト。これはまた何というか、自転車やバイクを思わせる乗り物だ。しかしこれで、レッキとした四輪自動車なのである。フランスのブルボー・エ・デヴォー社というメーカーが1913年に製造した車で、名前はベデリアという。

幅の狭い車体の前部に小さなエンジンを載せ、そのエンジンの動力をベルトで後輪に伝えている。そして座席はと言うと、前後に2つ。しかも運転席は後ろの席である。なるほどよく見ると後ろの座席にはハンドルがあり、ラッパ式のクラクションも後ろの席で鳴らせるようになっている。

これがベデリアだ

小さなV型エンジンに座席が縦に2つ。したがって、この車の車幅は座席ひとつ分である。しかも運転席は後ろなのだから面白い。エンジンの動力をベルトで後輪に伝えているところはバイクのようでもある。

小さなV型エンジンに座席が縦に2つ。したがって、この車の車幅は座席ひとつ分である。しかも運転席は後ろなのだから面白い。エンジンの動力をベルトで後輪に伝えているところはバイクのようでもある。

ベデリアの運転席

ハンドルが付けられ、席の右手にはクラクションやギアレバーが見える。そして上には折りたたみ可能の幌である。運転手には雨よけが必要なのだ。

ハンドルが付けられ、席の右手にはクラクションやギアレバーが見える。そして上には折りたたみ可能の幌である。運転手には雨よけが必要なのだ。

1913年と言えば、もはや自動車は、普通の乗り物として人々に認知されていた時代。アメリカのフォードはT型を大量生産し、ヨーロッパでも各社から高級車や大衆車が出され、街には馬車に代わって自動車が溢れていた。そんな時代に、こんなプリミティブな車も走っていたのである。