戦前からリアエンジン車の開発を始めた。

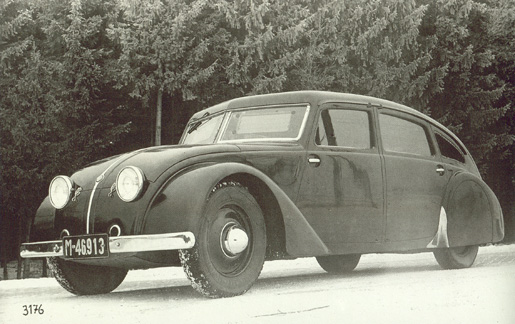

さて、タトラは20世紀初頭から自動車の製造、販売を始めたが、1930年代になるとエンジンを後ろに積む車の研究、開発を行うようになった。当時流行していた流線型の車を実現させるために、リアエンジンの後輪駆動車が最適と考えたのだ。そして、1933年には大型の車体で空冷エンジンを後ろに積んだ車タトラT77を完成させる。この車がタトラT603の原型とも言える車である。

ビートルを少し大きくしたようなスタイル。プロトタイプのT77だ。これがT603の原型とも言える。

【Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons】

タトラは続いてT77a、T87、T97と改良を繰り返していった。しかし、1939年に第二次世界大戦が始まると、チェコスロバキアがドイツに併合されたためタトラもドイツの管理下に置かれ、ドイツ軍の車両製造を行うこととなった。小型乗用車の製造も細々と続けられてはいたが、リアエンジン車の開発はここで頓挫してしまう。

戦後、ドイツの管理下から解放され、大型リアエンジン車の開発が再開するが、チェコが共産圏の国となってしまったのがタトラの不幸なところであった。戦後のタトラは共産主義体制の計画経済の統制下に置かれることとなる。独自性のあるリアエンジン車を、他のメーカーと競争をしながら開発、製造し、自由に販売するという機会が奪われてしまったのである。

共産圏の国での開発、製造は・・・。

こんな状況の中で、1947年にリアエンジンの中型車T600が生まれる。このT600は、共産主義下の計画経済という意味を込めてタトラプランという愛称が付けられ大量生産されるが、政府の命令により突然生産は中止となる。生産効率を重視すればタトラはトラックの生産に集中すべきという理由であった。当然タトラ側は抵抗したが、抗うことはできなかった。

ところが、タトラの技術陣は統制下でも新型の開発を密かに続けていた。そして、1953年には正式に政府から開発の認可を受け、1956年にリアエンジンの新型車を完成させることになる。それがタトラT603である。ここまでたどり着くのに長い道のりだったが、このように1930年代以降、タトラはチェコという国の事情に翻弄されながらもリアエンジン車の開発に情熱を注いできたのである。