ガソリン不足に対応した木炭ガス。

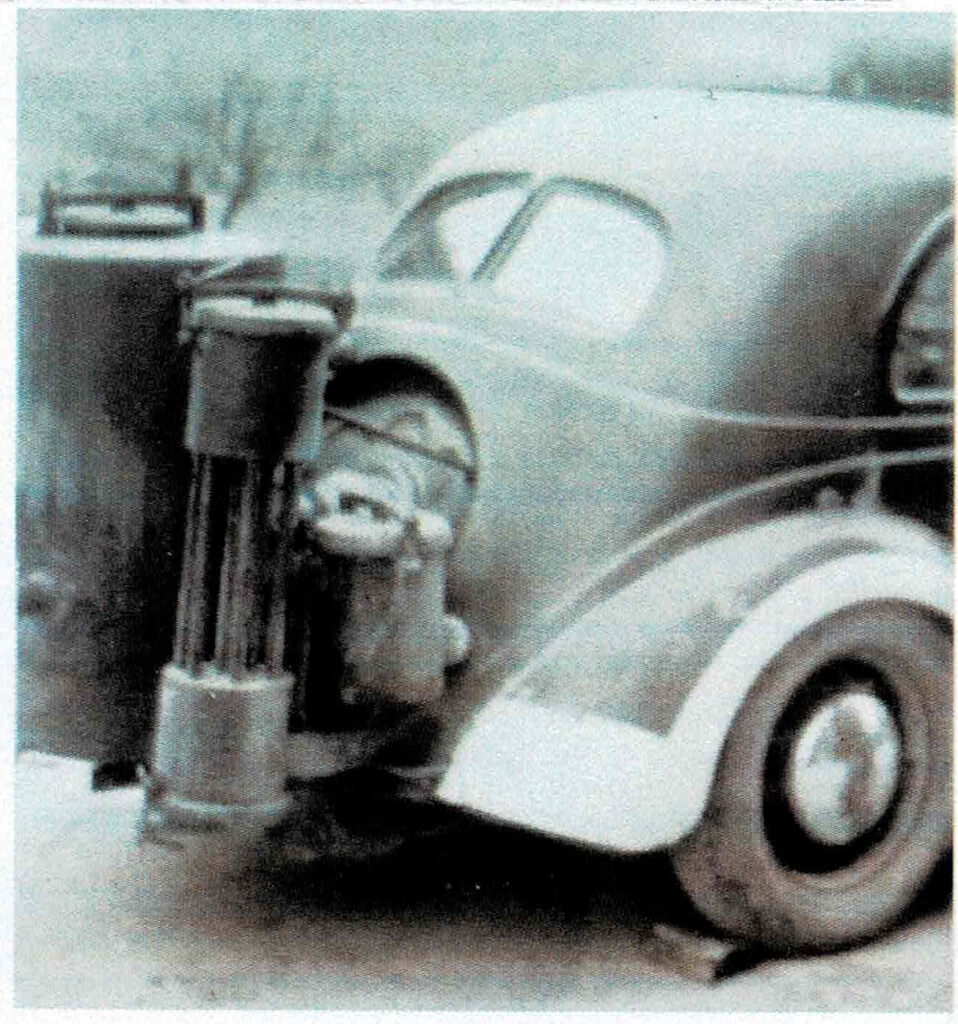

そこで登場するのが、このフィアット 1500の後部に付けられている装置である。これは、木炭ガス発生装置で、タンクに見えるものは木炭を燃やすボイラーだ。

ここで木炭を燃やし、発生した一酸化炭素などの可燃性ガスをエンジンのキャブレターに送って車を走らせるという仕掛けになっている。

木炭ガス発生装置

フィアット1500の後部に積まれたガス発生装置。当時の写真である。大きなタンクは木炭を燃焼させるボイラーである。

フィアット1500の後部に積まれたガス発生装置。当時の写真である。大きなタンクは木炭を燃焼させるボイラーである。

この仕掛けは、第二次世界大戦中は各国で代用燃料として推奨され、利用されていた。木炭ガス発生装置を取り付け、既存のガソリンエンジンに発生したガスを導くだけだから、改造は比較的簡単である。日本でも多くの路線バスが木炭バスに改造されて街なかを走っていた。懐かしく思い出す人もまだいるかもしれない。

東京を走る木炭バス

昭和16年(1941年)に撮影された木炭バスの写真である。日中戦争が始まり戦時体制となると、路線バスは木炭バスとなった。なお、奥に見える門は皇居である。

【See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons】

昭和16年(1941年)に撮影された木炭バスの写真である。日中戦争が始まり戦時体制となると、路線バスは木炭バスとなった。なお、奥に見える門は皇居である。

【See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons】

ところが、この木炭ガスはガソリンと比べて極端に力が出ない。日本では、木炭バスが登り坂になると動かなくなり、乗客たちが降りてバスの後ろを押すという光景がよく見られたらしい。

このフィアット1500も同様だったと思われる。走るのが精一杯で、スピードを出して走るなんてことはできなかっただろう。戦争であるからしょうがないと言えばそれまでだが、風洞実験までして作り上げたスマートな流線型が活かされないことになってしまったのである。

薪バスの動画

長野県の大町エネルギー博物館所蔵の薪バス「もくちゃん」の走る様子である。このバスは木炭ではなく薪を燃やして走らせるのだが、意外とスムーズな走りである。しかし、山道を登る場合には薪ではなくガソリンで走らせるようだ。やはり力が出ないのである。

長野県の大町エネルギー博物館所蔵の薪バス「もくちゃん」の走る様子である。このバスは木炭ではなく薪を燃やして走らせるのだが、意外とスムーズな走りである。しかし、山道を登る場合には薪ではなくガソリンで走らせるようだ。やはり力が出ないのである。